みなさん、こんにちは。

相続手続きカウンセラーの山原です。

本日は「相続手続きの提出書類を大幅に簡略化する方法」についてお伝えします。

■相続手続きに必ず必要な戸籍謄本

前回【コラム】親の本籍地を知っていますかの中で、相続手続きには戸籍謄本が必ず必要になり複数の自治体から取り寄せるだけでも大変な手間と時間がかかる場合があるとお伝えしました。

銀行・保険・不動産登記など様々な手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍だけでなく各相続人の現在戸籍、さらには住民票の写しなども提出を求められることもあり、すべてを揃えると膨大な数になることもあります。

また、取得した戸籍等をコピーして提出できればいいのですが、原則すべて原本が必要なので手続きのたびに同じ原本セットを用意しなければならず、戸籍は1通450円、原戸籍や除籍は1通750円かかるので、複数取得すると手間や時間だけでなくかなりの費用がかかってしまいます。

かと言って、費用を節約するために

(A銀行に原本セットを提出して、手続きが終了して返還された原本セットを次のB銀行に提出しよう・・・)

などとしていては、いつまでたっても相続の手続きが終了しません。

銀行では相続担当部署が提出された書類を一枚一枚不備がないかチェックするため、作業に数週間~数ヵ月かかる場合もあり、これは手続きをする銀行側としてもかなりの負担になっていました。

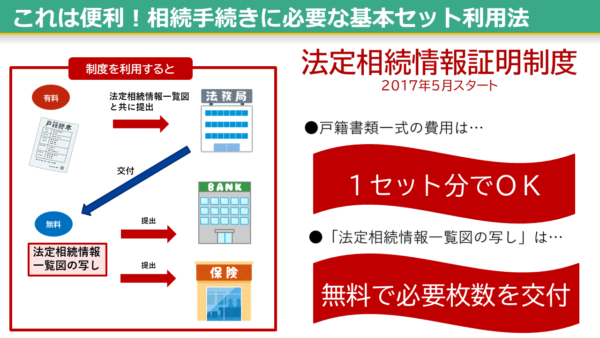

■「法定相続情報証明制度」

このような双方の不都合を解消するため、2017年から「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

「法定相続情報証明制度」とは、相続が開始した時点の相続人に関する情報を「法定相続情報一覧図」にして法務局に申し出ることにより、法務局が認証した「法定相続情報一覧図の写し」の交付を請求できるものです。

【メリット】

- 「法定相続情報一覧図の写し」には、被相続人・相続人間の続柄に関する記載が1部の中にすべてまとまっているので、原本セットの代わりに銀行等に提出できる

- 戸籍集めの手数料が初回分だけで済む

- 「法定相続情報一覧図の写し」は手数料が一切かからず必要な手続きの数だけ発行してもらえる

- 複数の機関で手続きを同時に進めることができるので手続きにかかる時間が短縮できる

- 戸籍のチェックは既に法務局が済ませているので、提出された銀行等も煩わしい戸籍のチェックから解放されるため、手続きがさらに迅速化される

など、手続きをする側と戸籍を受ける側の双方にメリットがある制度です。

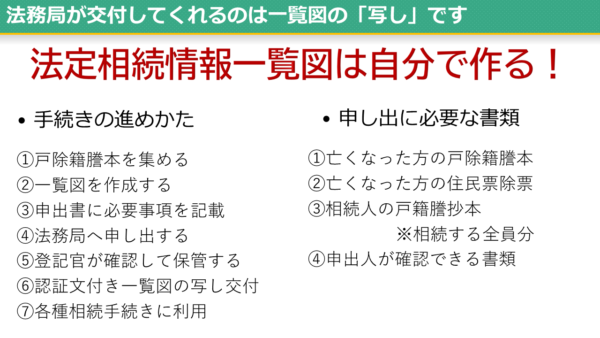

■「法定相続情報証明制度」の手続き方法

手続きの流れと必要な書類は以下のようになります。

■手続きの流れ

①戸除籍謄本を集める

②一覧図を作成する

③申出書に必要事項を記載

④法務局へ申し出する

⑤登記官が確認して保管する

⑥認証文付き一覧図の写し交付

⑦各種相続手続きに利用

■手続きに必要な書類

①亡くなった方の戸除籍謄本

②亡くなった方の住民票除票

③相続人の戸籍謄抄本 ※相続する全員分

④申出人が確認できる書類

わたしは最初すっかり勘違いしていたのですが、戸籍等の必要書類を提出すれば法務局が「法定相続情報一覧図」を作ってくれる・・・わけではないんですよね。

自分で作成した一覧図と戸除籍謄本等の束を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で何枚でも交付してくれるという制度ですので、わたしのようにお間違え無いようにしてくださいね。

■法定相続情報一覧図が利用できる範囲

利用可能範囲は拡大中ですが、主な手続きは次のとおりです。

- 銀行口座の相続手続き

- 有価証券の相続手続き

- 生命保険・損害保険の請求手続き

- 不動産の相続手続き

- 自動車の相続手続き

- 相続税の申告

法定相続情報一覧図の写しは戸籍謄本の束の代わりに使えるため、相続関係が複雑なケースや多くの銀行や証券会社に口座を持っていて名義変更が必要な財産の種類が多い場合には利用価値が高くなります。

一方、名義変更をする口座が1か所しかないような場合でも、「戸籍謄本一式を収集、元となる法定相続情報一覧図を作成、法務局で認証してもらう」という手間は同じだけかかりますので、わざわざ作成する必要はないかもしれません。

どの程度便利さを感じられるかは相続人の人数や相続財産の種類などによって異なりますので、まずは遺産の洗い出しを行ってから検討されてもよいと思います。

作成方法は法務局のHPに詳しく載っていますので一度チャレンジしてみて

(自分で作るのは難しそうだな……)

と思われた場合、法定相続情報一覧図の作成や申出は相続手続きの専門家に代行してもらうことも可能ですので、制度を利用するかどうかも含めて相談してみてはいかがでしょうか。

(2022年10月9日時点の情報に基づいています)